IM KESSEL VON HALBE

Nachdem unsere Einheit Frankfurt/Oder am 22. April verlassen hatte, marschierten wir zügig nach Westen. Wir hatten keine Ahnung von der Lage an der Front und wussten auch nicht, wohin es gehen sollte. Die wildesten Gerüchte kursierten. Eins besagte, dass unsere Truppe zur Verteidigung von Berlin eingesetzt wird. Ein anderes, nur hinter der vorgehaltenen Hand geflüstert, beinhaltete die Vermutung, dass wir uns vielmehr nach Westen absetzen, um den sowjetischen Angriffen zu entgehen und zu den Westalliierten zu gelangen. Heute, nachdem ich die einschlägige Literatur* dazu gelesen habe, weiß ich, dass beides stimmte.

Damals war mir das eigentlich völlig egal. Stumpfsinnige trabte ich mit meiner Gruppe mit. Wir marschierten über Rosengarten, Pillgram weiter in Richtung Biegen. Unterbrochen wurde unser Marsch nur, wenn es Verpflegung gab, oder wenn in einem Waldstück eine Ruhepause befohlen wurde. Dann haute ich mich dort, wo ich gerade stand, hin – meistens, ohne den Tornister ab-zulegen – und versuchte, etwas zu schlafen.

Vom Feind merkten wir anfangs kaum etwas. Nur, wenn wir am Tage unterwegs waren, wurden wir manchmal von sowjetischen Kampfflugzeugen im Tiefflug angegriffen und mit Bordwaffen beschossen. Dann suchten wir, so gut es ging, Deckung. Einmal wurden wir von einem sowjetischen Flieger in einer lichten Schonung, die kaum Schutz bot, überrascht. Er kam plötzlich von hinten, und beharkte uns mit seinen Maschinengewehren. Mir blieb nichts anderes übrig, als mich zwischen die Kuscheln zu werfen, und abzuwarten. Zum Glück ging die Doppelspur der Geschossgarben, kleine Sandfontänen aufwerfend, weit links an mir vorbei. Als er abbog, atmete ich erleichtert auf; Gott sei Dank! Überstanden! Doch ich hatte mich zu früh gefreut. Nachdem der Flieger eine Schleife geflogen war, kam er von vorn, und beschoss uns erneut. Diesmal, so hatte ich den Eindruck, kam er direkt auf mich zu. Ich presste mich fest auf den Waldboden, um mich so klein wie möglich zu machen und zog den Kopf ein. Es grenzte fast an ein Wunder. Die Feuerstösse aus den beiden Bordwaffen pflügten links und rechts von mir den Waldboden und überschütteten mich lediglich mit märkischem Heidesand. Ich selbst aber blieb unversehrt. Schwein gehabt!

Es muss der 24. April gewesen sein, wir waren schon einige Tage unterwegs, als wir zu später Stunde zwischen Neubrück und Görzig durch ein Wäldchen stolperten. Plötzlich stießen wir auf eine Einheit, die dort Stellung bezogen hatte. Weil man in der Dunkelheit nicht genau ausmachen konnte, wer sich da nähert, wären wir beinah von unseren eigenen Truppen beschossen worden. Wir legten eine Ruhepause ein, bevor wir in der Frühe des nächsten Tages in Richtung Herzberg weiterzogen.

In der Nacht vom 25. zum 26. April durchquerten wir ein Seengebiet. Man konnte links und rechts durch die Bäume große Wasserflächen schimmern sehen. Ich nehme an, dass wir, von Glienicke kommend, in Behrensdorf-Siedlung bei Neue Mühle, zwischen Scharmützelsee und Glubigsee hindurchzogen.

Im Waldgebiet zwischen Wendisch-Rietz und Bugk wurde es Zeit, wieder eine Ruhepause einzulegen. Eine alte Scheune am Wegesrand bot sich uns als schützende Unterkunft an. Vom Waldrand bis zur Scheune waren etwa 100 Meter freies Gelände zu überwinden. Vorsichtig bewegten wir uns in Richtung Scheune, denn wir wussten ja nicht, ob sich feindliche Truppen in der Nähe befanden. Unsere Vorsicht war begründet, denn kaum waren wir aus dem Wald heraus, wurden wir beschossen. Im Schutz des Waldes berieten wir, was wir tun könnten. Da wir sowieso in Richtung Bugk weiter wollten, entschieden wir uns, das Stück freie Fläche Gruppenweise rennend zu überwinden, denn die Scheune bot uns danach wieder entsprechenden Schutz. Als ich auf halbem Wege war, verspürte ich einen Ruck im rechten Arm. Ich schien aber unversehrt. In der Scheune angelangt, sah ich, dass ein Geschoss die Alu-Hülle des Maschinengewehrlaufes, den ich mitschleppte, kurz vor meiner Hand durchschlagen hatte, und einige Alu-Splitter in den rechten Daumen eingedrungen waren. Mir war also glücklicher Weise nichts Schlimmes passiert. Das Schicksal hatte es wieder einmal gut mit mir gemeint, denn wäre ich nur eine Sekunde schneller gelaufen; die Kugel hätte wahrscheinlich mein Becken zertrümmert und mich im günstigsten Fall zum Krüppel gemacht. Ich habe also an meinem Geburtstag, denn am 26. April wurde ich 17 Jahre alt, großes Glück gehabt. Doch damals habe ich nicht einmal daran gedacht, dass ich Geburtstag hatte. Solche persönlichen Jubiläen hatten in diesen wirren Zeiten keine Bedeutung mehr.

Am Abend, die Ruhe in der Scheune hatte uns gut getan, ging es weiter. Am Vormittag des nächsten Tages erreichten wir Kehrigk. Als wir durch den Ort marschierten, überraschten uns wieder einmal sowjetische Kampfflugzeuge. Mehrere Maschinen überflogen den Ort und beschossen alles, was sich bewegte. Schließlich warfen sie auch noch Bomben auf uns. Ohne lange zu überlegen, hatte ich hinter der niedrigen Friedhofsmauer, an der ich gerade vorbei kam, Deckung gesucht. Der Vorsehung sei Dank, dass ich mich dabei genau zwischen zwei Pfeiler geworfen hatte. Eine Bombe fiel auf den Friedhof. Die Splitter, von der Mauer abgelenkt, schwirrten über mich hinweg. Aber die Druckwelle der Detonation bewirkte, dass die Pfeiler umkippten und vor und hinter mir auf die Strasse stürzten ohne das mir etwas passierte. Das alles konnte doch kein Zufall sein; ich hatte bestimmt einen Schutzengel!!! Sicherheitshalber verharrte ich noch eine Weile in meiner Deckung. Als alles ruhig blieb, rappelte ich mich hoch, klopfte mir den Ziegelstaub von der Uniform und sah mich nach meiner Gruppe um. Die war aber schon weitergezogen, ohne sich darum zu kümmern, was mit mir geschehen war. Strammen Schrittes marschierte ich hinterher, um sie wieder einzuholen. Aber ich erreichte sie nicht mehr, sie war und blieb verschwunden.

Da es damals aus Sicherheitsgründen angebracht war, Nebenwege zu benutzen, marschierte ich, in Groß Eichholz angelangt, nicht weiter auf der festen Straße in Richtung Münchehofe, sondern geradeaus durch den Wald auf Hermsdorf zu. Der Waldweg war vollgestopft mit Kolonnen von, auf der Flucht befindlichen, Zivilisten; überwiegend Frauen mit Kindern und alte Frauen und Männer. Nur vereinzelt bewegten sich kleinere Trupps von Soldaten dazwischen. Es wurde schon Abend, als ich mich am Ortsrand von Hermsdorf zu einem einzeln stehenden Haus begab, um dort die Nacht zu verbringen. Vor mir hatten sich schon andere Soldaten dort Einquartiert, so dass sich in den Räumen eine recht gemischte Truppe breit machte. Ich fand in einem Nebenraum, der einmal als Waschküche gedient hatte, noch ein Plätzchen. Warum ich mich gerade an dieses Nachtlager noch so gut erinnere, liegt daran, dass an den Wänden lange Schnüre mit getrockneten Apfelscheiben hingen, an denen wir uns gütlich taten, und von denen ich mir, als ich am nächsten Morgen aufbrach, noch einige als Wegzehrung in die Taschen stopfte.

Getrennt von meiner Gruppe und somit auf mich allein angewiesen, trottete ich mit der Masse der Soldaten mit, die sich in Richtung Märkisch-Buchholz bewegten. Da viele Truppen so gut wie führerlos waren, kam immer wieder von ihnen die unzweideutige Aufforderung: „Offiziere an die Front!!“

Neben mir bahnte sich ein Sturmgeschütz seinen Weg durch das Wirrwarr und kam nur langsam voran. Es zog einen geschlossenen Anhänger mit einem V–förmigen Lenkgestänge hinter sich her, das förmlich dazu einlud, sich drauf zu setzen und mit zu fahren.

Da meine Füße von den langen Märschen schmerzten, nutzte ich die sich mir bietende Gelegenheit und setzte mich, mit Erlaubnis der Soldaten auf dem Panzerfahrzeug, auf die Gabel zwischen Kettenfahrzeug und Anhänger. Es war nicht sehr bequem, aber immer noch besser als laufen. Der Platz, den ich mir da ausgesucht hatte, war sicher nicht ungefährlich, doch ich war mir der Tragweite dessen, was ich tat, damals nicht bewusst. Da hockte ich nun, döste vor mich hin und war eigentlich mit meiner Situation recht zufrieden.

Ein langer, ereignisreicher Tag lag hinter mir. Langsam begann die Abenddämmerung herauf zu ziehen.

Einer der Soldaten, die hinter dem Turm des Schützenpanzers kauerten, wandte sich plötzlich an mich: „Junge, wir haben heute früh bei einem Gefecht unsere Waffen eingebüsst! Gib mir mal deinen Karabiner hoch. Du brauchst ihn ja da unten nicht und für uns hier oben wäre er im Ernstfall recht nützlich!“

Ich wähnte mich hinter den Soldaten auf dem Panzer in sicherer Obhut und reichte ihnen ohne Bedenken leichtfertig meinen Karabiner nach oben.

Die Nacht verlief ohne besondere Vorkommnisse, denn das Gewummer der Geschütze und Granatwerfer, das Bellen der Maschinengewehre und die kurzen Knalle der Gewehre, sowie die feurigen Schweife der Leuchtspurmunition waren ja in dieser Situation nichts besonderes mehr.

Der Morgen graute. Langsam wurde es Tag. Ich schaute zum Panzer hoch und erschrak. Die Soldaten, die bis vor kurzem noch da oben gehockt hatten, waren verschwunden. Und mit ihnen mein Karabiner!

Ich verfluchte innerlich meine Leichtfertigkeit.

Was sollte ich bloß tun? Ein Soldat ohne Waffe; das geht doch nicht!

Ich sprang von der Wagendeichsel. Die Straße war vollgestopft mit Gruppen von Soldaten und alle Arten von Wehrmachtsfahrzeugen. Rechts und links der Straße bahnten sich Kolonnen von Zivilpersonen mit ihrem Treck einen Weg nach Westen. Überall lagen verwesende Tierkadaver, zerbrochene Gerätschaften, weggeworfenes nutzloses Hab und Gut der Flüchtlinge und auch allerhand Waffen und Munition herum. Ich machte mich also auf die Suche, um wieder in den Besitz eines Gewehres zu kommen. In einer kleinen Kiefernschonung wurde ich fündig. In einem Haufen zerbrochener und unbrauchbar gemachter Karabiner fand ich einen, der sich noch nutzen lies.

‚Gott sei Dank!‘, ich war wieder ein kompletter Soldat!

Wenn ich heute über diese Episode nachdenke, komme ich immer mehr zu der Überzeugung: Der Soldat hat mir sicher nicht aus Böswilligkeit meinen Karabiner weggenommen. Vielmehr wollte er als alter Frontsoldat bestimmt nur sichern, dass ich halbes Kind, sollte ich von den Russen gefangen genommen werden, nicht im Besitz einer Waffe war !!??

Damals habe ich das nicht so gesehen und fühlte mich verraten. Und ich hatte auch Angst, dass die Feldpolizei, (wir nannten sie wegen ihres Schildes, welches sie vor der Brust trugen, ‚die Kettenhunde‘) mich ohne meine Waffe als Deserteur betrachtete und mich – wie in den letzten Kriegstagen oft geschehen – standrechtlich erschießt, oder am nächsten Baum aufknüpft.

Es war am frühen Vormittag des 29. April, als ich in Märkisch-Buchholz ankam. In den Straßen des kleinen Städtchens herrscht ein heilloses Durcheinander. Sie waren mit Armee-Einheiten, Militärfahrzeugen und Flüchtlingskolonnen vollgestopft. Als ich an einem Garten vorbei kam, rief mir ein Soldat aus dem Gartenhäuschen zu: „Kamerad, komm schnell hier rein, die Russen schießen mit Granatwerfern auf alles, was sich bewegt.“

In dem Gartenhäuschen hatten sich sechs Landser aus den unterschiedlichsten Einheiten eingenistet und mit allem abgeschlossen. Sie hatten ihre Karabiner an die Wand gestellt, an einen Besenstiel einen weißen Lappen gebunden, um sich zu ergeben und warteten nun darauf, von den Russen gefangen genommen zu werden. In einer Ecke lag ein siebenter im Sterben. Granatsplitter hatten seine Lunge zerrissen. Er röchelte, wobei stoßweise hellrote Blutbläschen aus seinem Munde kamen.

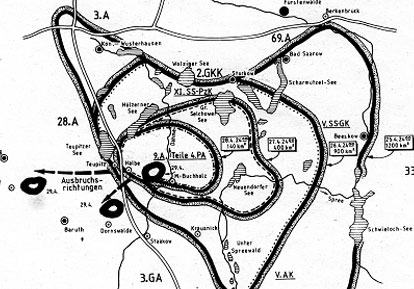

- Die Einengung des Kessels in der Zeit vom 25.bbis 29. April 1945. Aus: R. Lakowski, K. Stich, „Der Kessel von Halbe 1945, Das letzte Drama“

Es war früher Nachmittag, als ich diese Behausung aufsuchte, um mich zu erleichtern. Die Ellenbogen auf die Knie gestützt, das Kinn in den Händen und den nackten Hintern über dem Loch von einem leichten Zugwind umsäuselt, döste ich vor mich hin.

Auf einmal hörte ich durch das kaputte Fenster hinter mir fremde raue Stimmen – russische Laute!!??

Vor Schreck blieb mir die Kacke im Hintern stecken.

Ein Blick aus der Fensterluke bestätigte meine Ahnung. Im Nachbargarten befanden sich russische Soldaten, ihre Maschinenpistolen schussbereit in der Hüfte.

Die Hosen noch halb in den Kniekehlen hängend, sauste ich nach vorn: „Leute, die Russen kommen, sie sind schon im Garten nebenan!!!“

Da ging auch schon die Tür auf. Zuerst schob sich der Lauf einer Maschinenpistole in den Raum. Dann zeigte sich das recht kindliche Gesicht des russischen Soldaten, der sie im Anschlag hatte. Man spürte seine Erleichterung, als er sah, dass von uns kein Widerstand zu erwarten war. Recht forsch, um seine eigene Unsicherheit zu verbergen, ließ er uns wissen: „Hitlerrr kaputt! Krrrieg kaputt!“ und forderte uns dann mit einem energischen „Dawei, Dawei!“ und einer unmissverständlichen Geste mit der Hand auf, ihm zu folgen.

Das ging alles so schnell, dass wir nicht einmal Gelegenheit hatten, unsere weiße Fahne zu schwenken.

Für mich war der Krieg aus. Ich war jetzt russischer Kriegsgefangener. Aber die Zukunft war dennoch recht ungewiss.

Ich war ganz allein! Strandgut der Geschichte!

Von meiner Einheit fand ich keinen mehr. Ich trottete mit den Hunderten anderer Kriegsgefangenen einfach mit. Schlimmer als es war, konnte es nicht mehr kommen. Für mich galt es, mich der neuen Situation anzupassen.

„Uuuriii! Uuuriii!“ war eine oft gehörte Aufforderung der sowjetischen Soldaten in der damaligen Zeit, wenn sie uns unsere Taschen-, aber vor allem die Armbanduhren abnahmen.

Ich besaß keine Uhr. Aber ich fand eine im Straßendreck. Sicher hatte sie einer weggeworfen, um sie nicht den Russen geben zu müssen. Ich hob sie auf und überreichte sie unaufgefordert einem unserer Bewacher. Schaden konnte es ja nicht, auch wenn ich missbilligende Blicke meiner Kameraden erntete. Ob es mir genutzt hat, wer kann das sagen!

Im Nachhinein habe ich manchmal darüber nachgedacht, ob es für mich nicht klüger gewesen wäre, die Möglichkeiten, die sich mir angeboten hatten, zu nutzen und mich in die Büsche zu schlagen. Aber, hätte sich meine Zukunft dadurch besser gestaltet? Wäre mir dadurch irgend etwas erspart geblieben? Oder hätte ich mich womöglich unter den vielen sinnlosen zivilen Opfern befunden, die in den letzten Kriegstagen auf unterschiedlichste Weise ihr Leben lassen mussten?

W e r w e i ß e s ???

Aber eins ist doch sicher! Ich erinnere mich, also lebe ich! Wäre ich tot, gäbe es auch keine Erinnerung mehr!

Das Schicksal hat es also gut mit mir gemeint!

* Richard Lakowski, Karl Stich, Der Kessel von Halbe 1945, Das letzte Drama, Brandenburgisches Verlagshaus,1997

Le Tissier, T., Durchbruch an der Oder. Der Vormarsch der Roten Armee1945, Frankfurt a. M./ Berlin 1995

Führling, G. G., Endkampf an der Oderfront. Erinnerungen an Halbe, München 1996

Tieke, W., Das Ende zwischen Oder und Elbe. Der Kampf um Berlin 1945, 2. Auflage, Stuttgart 1992

| vorherige Seite | Seite 99 von 164 | nächste Seite |