ABSCHIED VON GUBEN

Als ich Anfang Januar 1945 vorzeitig vom HJ-Marine-Wehrertüchtigungslager Lautenburg in Ostpreußen zurückgekommen war, musste ich Kriegshilfsdienst leisten.

Da das eisige Winterwetter es nicht zuließ, weitere Schützengräben auszuheben, Befestigungen zu bauen und Panzersperren zu errichten, war ich mit anderen Hitlerjungen dazu eingeteilt worden, die am Gubener Stadtrand Richtung Mückenberg und Germersdorf in Stellung gegangenen Flak- und Pak-Geschütze mit Munition zu versorgen. Dazu hatte man uns sogenannte Pulkas, bootsförmige Lappenschlitten, gegeben. Damit schleppten wir, anders war es bei dem hohen Schnee, der gefallen war, gar nicht möglich, Munitionskisten mit Flak- und Pak-Granaten aus dem Stadtinneren zum äußeren Verteidigungsring.

Um gegen die grimmige Kälte besser gewappnet zu sein, zog ich über meinen blauen Ski-Anzug, der wie eine HJ-Winteruniform aussah, einen alten Hausmantel meines Vaters. Dass ich deshalb gehänselt wurde war mir egal, Hauptsache ich fror nicht. Wir hatten auch alle von unseren Ski-Mützen den Ohrenschutz heruntergezogen.

Die Kälte und die ungewohnten Anstrengungen ließen alles zu einer Knochenarbeit werden, von der ich Abend für Abend zerschlagen nach Hause kam. Es war schon eine rechte Plackerei, mit fünf bis sechs Munitionskisten im Schlitten die Gubener Berge hochzuochsen. Wir fluchten manchmal nicht schlecht dabei.

Deshalb war ich ganz zufrieden, als meine Einberufung zum Reichsarbeitsdienst kam. Danach hatte ich mich – persönliche Unterbekleidung, Strümpfe, Toilettensachen, Essbesteck usw. waren mitzubringen – am 8. Februar 1945 bis 12.00 Uhr im RAD-Lager Lindena, Kreis Doberlug-Kirchhain einzufinden.

„Hole mal den Koffer vom Kleiderschrank“, sagte meine Mutter, „ich werde ihn dir packen. Hast du noch auf irgend etwas Besonderes Appetit, was ich dir zum Abschied kochen kann?“

„Wenn es dir nichts ausmacht, würde ich gerne noch einmal Kartoffelklöße mit ausgelassenem Speck essen“, äußerte ich meinen bescheidenen Wunsch.

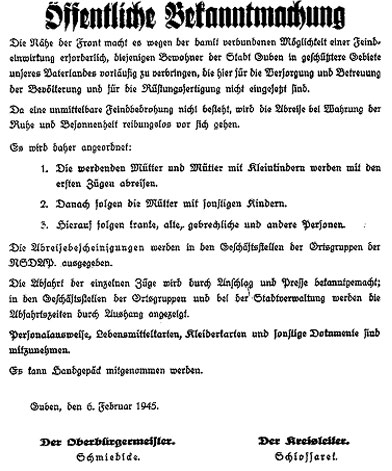

Das letzte Mittagessen zu Hause kam mir wie eine Henkersmalzeit vor, denn wir gingen alle einer ungewissen Zukunft entgegen. Genau zwei Tage vor meiner Einberufung zum RAD, am 6. Februar, hatte der Stadtkommandant von Guben den Befehl herausgegeben, dass die Zivilbevölkerung die Stadt sofort zu verlassen hätte, weil Kampfhandlungen mit den Russen zu erwarten seien.

- Öffentliche Bekanntmachung vom 6. 2. 45

Voller Ungewissheit würde ich also am nächste Morgen meine Fahrt ins Reichs-Arbeitsdienst-Lager nach Lindena antreten, wo auch schon nicht mehr am und mit dem Spaten ausgebildet, sondern das Waffenhandwerk gelehrt wurde, um uns Kind-Erwachsene von 16 Jahren für den totalen Krieg Hitlers vorzubereiten.

Mein Vater, der bisher wegen seiner starken Schwerhörigkeit vom Kriegs-dienst befreit war, sollte nun als Volkssturmmann Guben verteidigen helfen.

Meine Mutter würde sich, wie so viele Tausende aus dem Osten vor ihr, auf den Treck begeben; und keiner wusste vom anderen, ob er ihn jemals wiedersehen würde. Allen war das Herz schwer, doch keiner ließ es sich anmerken. So verging auch mein letzter Tag in Guben, wie jeder andere vorher, in gewohntem Rhythmus.

Innerlich aufgewühlt, aber äußerlich gefasst, packte mir meine Mutter den Koffer. Als Extragabe steckte sie mir zwei Schachteln Zigaretten zwischen die Unterwäsche. Auch den wollenen blauen Marinepullover, den ich mir bei der vorzeitigen Auflösung des Marine-HJ-Wehrertüchtigungslagers organisiert hatte, ließ ich mir einpacken. Heimlich legte ich selbst noch das französische Pornoheftchen in den Koffer, das Onkel Willi aus Frankreich mitgebracht hatte.

Als alles für die Fahrt ins RAD-Lager vorbereitet war, machte ich mich noch einmal auf den Weg, um mich von meiner Freundin Ursel zu verabschieden.

Ich hatte von einem Passbild von mir eine vergrößerte Bleistiftzeichnung angefertigt. Die wollte ich ihr zum Abschied schenken, damit sie mich in lieber Erinnerung behielt.

Vergeblich paradierte ich auf der bekannten Promenade vom Ufa-Kino bis zur Hauptpost und zurück; wieder und wieder! Wen ich nicht zu Gesicht bekam, war meine Jugendliebe. Auch bei meinem Freund Werner Brauer war sie nicht, dem sie, wie ich wusste, nicht ganz gleichgültig war.

So machte ich mich, das Bild vorsichtig tragend, damit es nicht zerknittert, auf den Weg zu ihrer Wohnung in der Bösitzer Straße. Eventuell konnte ich sie dort zufällig treffen, bevor ich für wer weiß wie lange fort musste.

Aber alle meine Bemühungen waren vergebens; wie hätte ich auch wissen können, dass ihre Mutter, unter Berücksichtigung des Räumungsbefehls in hektischer Angst am Packen war und ihrer Tochter nicht mehr erlaubt hatte, weg zu gehen.

So begab ich mich im anbrechenden Dunkel - das Bild behutsam in meinen klammen Fingern haltend - frierend und traurig und auch ein wenig wütend und enttäuscht, auf den Weg nach Hause. Immer noch auf ein Zusammentreffen hoffend, ging ich nicht den kürzesten Weg, sondern zog noch einmal an der Post vorbei.

An der Ecke des Stadthauses zur großen Neißebrücke standen zwei mir unbekannte Mädchen, die, wie es schien, mit mir anbändeln wollten.

„Hallo Kleiner, wohin soll es denn zu so später Stunde noch gehen?“, fragte mich die kessere von den beiden.

„Ich wollte mich von meiner Freundin verabschieden, weil ich morgen zum RAD muss. Ich habe sie aber leider nicht mehr getroffen. Nun ärgere ich mich und kalt ist mir auch“, antwortete ich wahrheitsgemäß.

„Na das ist doch nicht so schlimm. Du kannst ja auch mit mir vorlieb nehmen“, bot sich mir die kleine zierliche an, die schon die erste Frage gestellt hatte, „ich kann dich auch lieb verabschieden, wenn es dir nur darum geht; und aufs Warmmachen verstehe ich mich auch.“

Ein Wort ergab das andere. Schließlich hatte sie sich bei mir untergehakt und gemeinsam zogen wir ab in Richtung Schützenhausinsel. Unterwegs tischte sie mir die Lüge auf, dass sie mit dem Treck aus dem Osten zur Zeit in Guben Zwischenrast machten und sie sich mit ihrer Freundin etwas die Stadt angesehen hätte. In Wirklichkeit, das konnte man erkennen, waren die beiden Mädchen kleine Nuttchen, die sich in Guben herumtrieben, und sich für ein paar Mark, hauptsächlich aber für Zigaretten, Schokolade, Brot, Wehrmachtskonserven und andere nützliche Sachen, mit Soldaten einließen. Der heutige Tag hatte ihnen wahrscheinlich bisher wenig eingebracht, und so sprachen sie, mehr aus Langeweile als aus Lust, mich Jüngelchen an, der ich da gerade vorbeikam.

Untergehakt nahmen wir unseren Weg durch die Crossener Mauer. Weil ein kalter Wind wehte, mieden wir die Straße am Neißeufer, obwohl es dort kürzer gewesen wäre.

In der linken Hand hielt ich mein Bild. Die rechte hatte ich in der Manteltasche des Mädchens. Sie hatte es mir angeboten, damit ich sie mir wärme. So verschwanden wir beide in der Finsternis der Nacht, die wegen der verdunkelten Fenster noch schwärzer wirkte. Ich, ein angehender Mann voller unerfüllter Sehnsüchte, und sie ein Weibchen, das wusste, was es wollte.

In der Wärme ihrer Manteltasche hatte sich die Kältestarre meiner Finger gelöst, und so begann ich durch den leicht angerauten Stoff des Manteltaschenfutters ihren Unterkörper zu erforschen. Sie war mager. Über den vorstehenden Beckenknochen hinweg betasteten meine Finger die Ebene ihres flachen Bauches. Weiter drang ich mit meinem Fingerspiel, das Schambein überwindend und die leichte Polsterung ihres Flors spürend, zu ihrem Venushügel vor.

Endlich war ich am Ziel meiner Beharrlichkeit, am Born des Lebens, ihrem Geschlecht, wenn auch, durch mehrere Stoffbahnen wie durch einen Vorhang getrennt, mehr ahnend als wirklich fühlend. Da sie keinen Widerstand leistete, war ich zuerst etwas irritiert. Doch schnell fasste ich mich und nutzte diese Möglichkeit, die sich mir hier bot.

Meine Männlichkeit regte sich. Schnell verstaute ich mein Bild auf einem Fenstersims. Dann nahm ich sie in die Arme und meine Lippen suchten ihren weichen, warmen Mund zu einem ersten scheuen Kuss. Meine Hand, aus der Manteltasche befreit, war nicht mehr zu halten. Sie fuhr ihr unter den kurzen, verschlissenen Mantel, raffte ihren Rock, bahnte sich den Weg durch die weitgeschnittenen Hosenbeine ihres Schlüpfers und fand, was sie suchte, ihre liebesbereite Lustgrotte.

Es war das erste Mal, dass ich eine Frau so berührte. Deshalb war es nur zu verständlich, dass meine Gefühle außer Kontrolle gerieten. Es war nur gut, dass das Objekt meiner Begierde in Liebesdingen recht erfahren war. Sie hatte die Situation voll im Griff und folgte berechnend ihrem Verstand und nicht dem inneren Drange. Sie bemühte sich, meine Erregung etwas zu dämpfen und half mir, erfahren wie sie war, meine pralle Männlichkeit aus dem zu engen Hosenkerker zu befreien. Meine zitternden Finger brachten es alleine nicht fertig.

Meine Versuche, in sie einzudringen, scheiterten Anfangs am Größenunterschied zwischen uns beiden. So erfuhr ich erstmals schmerzlich, dass Wollen und Tun meilenweit voneinander entfernt sein können. Zielsicher dirigierte sie mich an den Rand des Bürgersteiges. Als ich nun unten auf der Straße und sie oben auf dem Bordstein stand, war der Größenunterschied so gut wie ausnivelliert. Als ich mich nun zwischen ihre Schenkel drängte, hatte ich das Gefühl, als ob sich alle Empfindungen meines Körpers in den Lenden gesammelt hatten, um sich dann in der Spitze meines Ichs explosionsartig zu entladen.

Es war keine Liebe, die uns vereinte, nicht mal Liebelei. Es war der nackte, der illusionslose, der lieblose Geschlechtsakt; das Ergebnis des in den unruhigen Zeiten oft praktizierten, krankhaften Suchens nach Erfüllung, aus Angst, es könnte das letzte Mal gewesen sein.

Als es vorbei war, fühlte ich mich wie ein Straßenköter, der im vorbeigehen eine läufige Hündin besprungen hatte. Ernüchtert verstaute ich das noch feuchte, immer schrumpliger werdende Etwas wieder in meiner Hose. Ich hatte getan, was zu tun war! Auf einmal hatte ich es schrecklich eilig. Ich verabschiedete mich flüchtig von meiner Zufallsbekanntschaft, schnappte mir mein Bild vom Fenstersims und machte mich auf den Weg nach Hause.

Nach kurzem, unruhigen Schlaf begab ich mich zum Bahnhof. Als ich im Zug nach Doberlug-Kirchhain saß, fühlte ich mich elend und wie zerschlagen. Nicht nur, weil ich unausgeschlafen war. Ich hatte auch Bauchschmerzen und mir war übel. Wahrscheinlich, weil mir wegen der Aufregungen der letzten Stunden die Klöße vom Mittag wie Steine im Magen lagen. Schließlich ärgerte ich mich auch, dass ich mich bei meinem ersten Liebesabenteuer so dumm angestellt hatte. Und nicht zuletzt war es auch die Ungewissheit vor der Zukunft, die mir Bange machte und mich in Unruhe versetzte.

So brachte mich der Zug, monoton dahinratternd, Kilometer um Kilometer einem unbekannten Ziel näher. Schließlich schlummerte ich etwas ein. Deshalb merkte ich nicht, dass sich mein Abteil nach und nach füllte. Es waren junge Männer mit Koffern und Kartons, die wie ich ihrer Einberufung folgten. Einer von ihnen machte mich in Doberlug-Kirchhain munter und holte mich aus meinen Träumen in die Wirklichkeit zurück.

Guben lag hinter mir. Das Arbeitsdienstlager Lindena lag vor mir.

Eine Schicksalsgemeinschaft, der zugedacht war, als Kanonenfutter zu dienen, hatte mich aufgenommen.

| vorherige Seite | Seite 94 von 164 | nächste Seite |