O S T E I N S A T Z - ODER WIE ICH ZU MEINEM SPITZNAMEN KAM

Wenn man mit einem Gubener des Jahrgangs 1928 über sein Leben spricht, erzählt er bestimmt auch etwas über seinen Osteinsatz in Nipter im Herbst 1944.

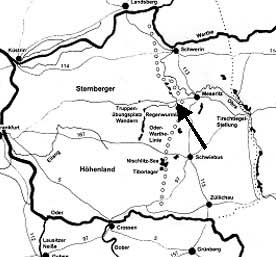

- Der befestigte Raum Meseritz im Januar 1945.

Der Pfeil verweist auf die Lage des Ortes Nipter

Es war im Spätsommer 1944, als die Nazis Zehn-tausende von Zivilisten, Zwangsarbeiter, Kriegsge-fangene und Baueinheiten zu wochenlangen Schanz-arbeiten an rückwärtigen Verteidigungsstellungen der Ostfront im Raum zwischen Oder und Wart-he einsetzten.

Wie viele andere er-hielt auch ich damals meine Aufforderung zum Osteinsatz. Unser Kom-mando sammelte sich im Bergschlösschen. Es gab ein großes Hallo, denn viele alte Freunde und Schulkameraden trafen sich dort. Auch ich stieß auf gute Kumpel und wir beschlossen, wenn es geht, zusammen zu bleiben.

Gemeinsam marschierten wir zum Bahnhof und fuhren mit der Bahn zu unserem Einsatzort, Nipter bei Meseritz.

Dort angekommen, wurden wir aufgeteilt und auf den verschiedenen Bauerngehöften in Scheunen untergebracht. Mein Freund Helmut begrüßte mich herzlich. Er war mit einem Vorkommando schon seit einer Woche in Nipter und hatte die Führungsstelle eingerichtet, das Verpflegungsdepot angelegt und für uns Quartier gemacht.

Unser Lager befand sich am Rande des Ortes. Die Scheune war massiv. Auf der Tenne war Stroh aufgeschüttet, auf dem wir uns mit Decken, die wir erhielten, unsere Schlafstellen bereiteten. Unsere Sachen hingen an Nägeln,

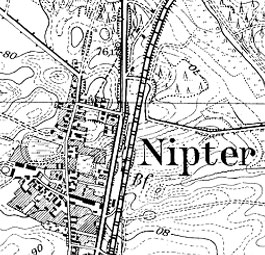

- Nipter, unser Einsatzort (Messblattauszug)

Noch am gleichen Tag wurden wir gründlich eingewiesen. Am nächsten Morgen um 8.00 Uhr ging es dann, ausgerüstet mit Hacken, Spaten und Schippen ins Gelände. Die meisten Jugendlichen kamen in HJ-Uniform. Nur ganz wenige hatten, so wie ich, blaue Arbeitssachen an, wobei ich noch besonders durch meine etwas längeren Haare und den alten Hut auffiel, den ich mir auf den Kopf gestülpt hatte. Dadurch geriet ich in eine Außenseiterrolle und wurde ungewollt zur Zielscheibe des Spotts, vor allem der HJ-Führer. Ihre abwertende Titulierung Lumpen-Krause wurde mein unverwechselbares Markenzeichen, welches mich aus der ‚braunen Masse‘ heraushob. Auch meine Freunde nutzten diese Bezeichnung anfangs kumpelhaft anerkennend, bis Hotte* eines Tages genervt erklärte: „Weißt du, Werner, Lumpen-Krause ist mir zu lang. ich sage einfach Lumpi zu dir!!“

Da hatte ich meinen Spitznamen weg, und bin ihn seit dem nie wieder los geworden!

Unsere Aufgabe bestand darin, ein System von Schützengräben anzulegen. Jeder von uns musste täglich ein etwa 2 Meter langes Grabenstück von 1,60 Meter Tiefe und 0,70 Meter Breite ausheben. Das war ein hartes Stück Arbeit und wir spürten am Abend jeden Knochen im Leibe. Obwohl ich kein Schwächling war, hatte ich nach drei Tagen die Schnauze gestrichen voll. Meinem Freund Helmut hatte ich es zu danken, dass ich zu einem leichteren Posten kam. Da ich Tischler war, wurde ich von ihm, (er war als Leiter der Verpflegungsstelle eingesetzt) zum Bau von Brotregalen angefordert. Mit dieser Aufgabe hatte ich bis zum Ende meines Einsatzes voll zu tun.

In solchen Lagern gab es immer ein paar fiese Typen, die Nachts herumgeisterten und mit ihren Kameraden oft recht üblen Schabernack trieben. Deshalb hatten wir Maßnahmen eingeleitet, um uns vor solchen Überfällen zu schützten. Als Erstes spannten wir eine lange Kette zwischen die beiden Scheunentore, so dass man sie von außen nicht ohne weiteres auf bekam. Dann organisierten wir eine Nachtwache, die uns bei Gefahr warnen konnte. Schließlich schrieben wir mit schwarzer Farbe auf das Scheunentor: Achtung! Eintritt verboten! Lebensgefahr! Die Schwarze Hand und malten dazu eine große schwarze Hand.

Letzteres hätten wir wohl besser nicht tun sollen. Die Lagerleitung sah darin, im Hinblick auf das Wirken der ‚Edelweis-Piraten‘ in Süd- und Mittel-deutschland eine Aufforderung zum Widerstand und ergriff sofort drakonische Maßnahmen gegen uns.

Am Sonntag, als die anderen frei hatten, musste unsere gesamte Schar, nach dem Grundsatz der Drei Musketiere von Dumas: „Einer für alle! Alle für einen!“ für das, was wir als Scheunenbesatzung verzapft hatten, kollektiv büßen und wurde zum Strafexerzieren vergattert. Eigentlich hätten Helmut und ich auch dabei sein müssen. Wir saßen aber als Mitglieder der Verpflegungsstelle gerade beim Kartoffeln schälen und konnten so voller Schadenfreude zusehen, wie die anderen geschliffen wurden. Das Lachen ist uns aber schnell vergangen. Wir wurden von lieben Kameraden verpfiffen und durften zum Ausgleich, unter dem hämischen Gelächter der anderen, am nächsten Sonntag mit Schippen das zum Überlaufen volle Plumpsklo leeren und die bestialisch stinkenden Fäkalien auf den Misthaufen karren. Obwohl wir uns nach außen recht gelassen gaben, kostete es uns doch mächtige Anstrengung, um vor Ekel nicht zu kotzen. Aber wir bewältigten heroisch die Strafarbeit und verließen am Ende unser Wirkungsfeld als anerkannte Sieger.

An einem Wochenende bekamen wir hohen Besuch. Hauptstammführer Fünfstück vom Gubener Bann, verantwortlich für die Marine-HJ, inspizierte den Einsatzbereich der Gubener Hitlerjungen in Nipter.

Von Geburt an fehlte ihm die linke Hand. Einem Gerücht zufolge soll seine Mutter, als sie mit ihm schwanger war, gesehen haben, wie sich ein Mann beim Holzhacken die linke Hand abgehackt hat. Dieses traumatische Erlebnis soll Ursache dafür gewesen sein, dass ihr Sohn ohne linke Hand geboren wurde. Er trug, um den Armstumpf zu kaschieren, eine Lederprothese. In seiner Nähe musste man sich vorsehen. Er war verschrien, dass er die Prothese dazu benutzte, undisziplinierte HJ-Mitglieder körperlich zu züchtigen, indem er damit recht schmerzhafte Kopfnüsse austeilte.

Östlich von Nipter breitete sich ein weitgedehnter Raum von Feldstellungen mit Schützengrabensystemen, Panzergräben und Höckersperren aus Beton und Stahl aus. Am Sonntag Vormittag machte Fünfstück mit einigen Jugendlichen aus unserem Lager einen Spaziergang in unser Einsatzgebiet, um sich die Arbeitsergebnisse zu besehen und über die Frontlage zu sprechen.

Da ich hoffte, mit seiner Hilfe in die Reihen der Marine-HJ aufgenommen zu werden, schloss ich mich der Gruppe an. Es gelang mir auch wirklich, dem Hauptstammführer mein Anliegen vorzutragen. Wider Erwarten versprach er mir, mich nach meiner Rückkehr aus Nipter in die Marine-HJ einzugliedern. Sicher war dabei die Tatsache für mich von Vorteil gewesen, dass er mit Elfriede Plagemann, der Schwester meines Freundes ‚Bubi‘ ein Verhältnis hatte und er mich schon ein paar Mal in der Grünstrasse gesehen hatte.

An einer Höckersperre machten wir kurz Halt. Diese Sperrkette zog sich wie eine überdimensionierte, mit plastischem Kreuzstich versehene Borte durch die Landschaft und hatte in dieser Idylle fast etwas Beschauliches an sich.

Die hohen HJ-Führer waren damals alle bewaffnet. Auch Fünfstück hatte eine Pistole umgeschnallt. Die Einsamkeit der Gegend nutzend, demonstrierte er sein Können, sicher, um von uns gebührend bewundert zu werden, und schoss mit seiner 7,65er Walter gekonnt auf eine alte Blechbüchse, die er auf einen Betonhöcker gestellt hatte. Ich nutzte die Situation und fragte: „Hauptstammführer, könnten sie mir nicht mit ihrer Pistole durch meinen Hut schießen. Mit so einem Durchschuss könnte ich mich vor meinen Freunden brüsten und die Gefährlichkeit unseres Einsatzes hier in Nipter demonstrieren.“

Meine treuherzige Einfältigkeit erheiterte ihn, und sicher deshalb, ich hatte es nicht zu hoffen gewagt, ballerte er mir eine Pistolenkugel durch meinen Hut, den ich natürlich nicht aufbehalten, sondern auf einen Betonhöcker gelegt hatte. „Pass auf, das dir durch das Loch kein Vogel ins Gehirn scheißt“, kommentierte er, unter dem Gelächter der anderen, abschließend diese Episode. Ich aber stülpte mir angeberisch meinen durchlöcherten Hut wieder aufs Haupt, mir des Außergewöhnlichen der Situation wohl bewusst.

Nun war ich schon über vier Wochen in Nipter. Das Wetter war herbstlich schön und die Tätigkeit in der Verpflegungsstelle war auszuhalten. Wegen mir hätte es ruhig noch ein Weilchen so weitergehen können.

Doch dann passierte dieser unangenehme Zwischenfall.

Ich hatte auf der Führungsstelle zu tun. Dem diensthabenden HJ-Führer gefiel meine, gegen die Nazi-Norm verstoßende, Haarmähne nicht, auf die ich sehr stolz war.

„Du willst ein Hitlerjunge sein? Mit deinen langen Zotteln siehst du eher wie ein Penner aus!“, giftete er mich an. Und seine Machtbefugnisse voll ausspielend, befahl er mir: „Du gehst gleich rüber zum Frisör und lässt dir die Haare schneiden. Danach meldest du dich mit einem vorschriftsmäßigen Haarschnitt wieder zurück!“ Um seinem Befehl Nachdruck zu verleihen und mir keine Möglichkeit zu geben, ihn eventuell zu verweigern, kam er gleich mit und gab dem Frisör entsprechende Anweisungen.

„Machs nicht so arg“, bat ich den Frisör, einen Jungen aus der Sprucke, den ich gut kannte. Ich weiß nicht, ob der beim Haare schneiden sowohl dem Befehl als auch meinem Wunsche gerecht werden wollte, oder ob es ihm eine Freude war, mich so zu verschandeln; jedenfalls schnitt er mir die Seiten ganz kurz und ließ das obere Kopfhaar ganz lang, dass meine Tolle wie ein Hahnenkamm aussah. Als ich mich im Spiegel besah, hätte ich heulen können. Ich verfluchte die HJ, die Frisöre und Nipter. Aus Scham verkroch ich mich den Rest des Tages in unserer Scheune und haderte mit Gott und der Welt. Aber ewig konnte ich mich ja nicht verstecken, und so musste ich zu guter Letzt auch noch den Spott der anderen über mich ergehen lassen.

Nach diesem deprimierenden Vorfall setzte ich alles daran, so schnell wie möglich von Nipter wegzukommen. Es gelang mir, mich einem Kranken-transport anzuschließen, der für die Heimfahrt zusammengestellt worden war.

Wir waren auf dem Bahnhofsvorplatz angetreten. Nachdem alle akut Kranken ihre Entlassungsunterlagen ausgehändigt bekommen hatten, wurde festgestellt, dass nur noch drei von den sieben Übriggebliebenen nach Hause entlassen werden konnten.

„Ich schlage vor“, ließ sich der verantwortliche HJ-Führer vernehmen, „ihr sieben rennt jetzt um das Bahnhofsgebäude herum um die Wette; die drei, die als Erste ankommen, können dann mitfahren, die letzten vier aber müssen noch hier bleiben“. Dann kommandierte er: „Auf die Plätze, fertig, los!“ und ab ging die Post.

Ich sah bald ein, dass ich in diesem Wettlauf keine Chancen hatte und trottete resigniert hinter der Meute her, überzeugt davon, noch bleiben zu müssen. Endlich, noch ganz außer Atem, mit den anderen wieder auf dem Apellplatz versammelt, überraschte uns der HJ-Führer mit folgendem salomonischen Urteil: „Wer noch so flott laufen kann, wie die zuerst Angekommenen, kann doch unmöglich krank sein. Deshalb bin ich der Meinung; mit nach Hause fahren die drei, welche die Letzten waren!!!“ So wurde ich als Verlierer (beim Laufen) doch noch Gewinner (für die Rückfahrt). Wieder mal Glück gehabt!

Um die Mittagszeit war ich daheim. Schlüssel hatte ich keine mit und auf mein Klingeln öffnete mir niemand. ‚Du liebe Güte‘, dachte ich, ‚jetzt bist du glücklich zurück und nun stehst du vor der Tür und kommst nicht in die Wohnung‘. Erschöpft setzte ich mich erst mal auf die Holzbank im Treppenhaus und überlegte, was zu tun sei.

Mama ist sicher übers Wochenende bei Tante Trude, schoss es mir durch den Kopf. Kurz entschlossen fuhr ich mit dem Zug nach Sommerfeld. Leider vergeblich! Tante Trude war überrascht, als ich plötzlich vor ihrer Tür stand, musste mich aber enttäuschen; meine Mutter war nicht bei ihr. „Sie wird bestimmt bei Tante Hedwig in Forst sein, da wirst du dorthin fahren müssen“, riet mir meine Tante. Da der Zug in Kürze wieder nach Guben fuhr, aß ich nur schnell eine Stulle und sauste dann zum Bahnhof zurück.

- Aus Nipter zurück

Wieder in Guben, informierte ich mich über die Abfahrzeiten der Züge nach Forst. Ich hatte Dusel. Der nächste fuhr bereits in 15 Minuten. Der Zug fuhr pünktlich ab. Zufrieden lehnte ich mich zurück.

Geschafft!

Plötzlich stutzte ich. Der Bahnhof, auf dem wir hielten, war Stargard. Das war der erste Bahnhof auf der Strecke nach Sommerfeld. Da hatte ich Trottel doch die Züge verwechselt, die beide zur selben Zeit, vom selben Bahnsteig, aber von verschiedenen Gleisen abge-fahren waren. Ich war also wieder auf dem Weg nach Sommerfeld.

Ich war recht geschafft, als ich spät Abends glücklich meine Irrfahrten beendet und Forst wohlbehalten erreicht hatte.

„Junge, das ist aber eine Überraschung, du bist schon von Nipter zurück, mit dir hatten wir ja noch gar nicht gerech-net!!??!!“ freute sich meine Mutter überschwänglich, als sie mich sah. Ich verlebte ein wunderschönes Wochenende bei meiner Tante Hedwig in Forst und konnte viel Interessantes erzählen.

Dann hatte mich der Gubener Alltag wieder.

Es dauerte zu meinem Ärger noch eine beträchtliche Zeit, bis meine in Nipter verschandelte Frisur wieder einigermaßen in Ordnung war. Aber meinen Spitznamen Lumpi habe ich bis zum heutigen Tag behalten.

* Kumpelhafte Bezeichnung für den Namen ,Horst‘

| vorherige Seite | Seite 89 von 164 | nächste Seite |