ALLER ANFANG IST SCHWER

Mit dem Abschluss des Lehrvertrages am 17. Februar 1942 war es besiegelt worden: Nach Beendigung der Schule würde ich in der „Maschinenfabrik und Eisengießerei Wilhelm Quade GmbH“ in der Straupitzstrasse in Guben in den kommenden dreieinhalbe Jahren den Beruf eines Modelltischlers erlernen.

- Mein Passbild 1942

Meine Lehre begann am 1. April 1942, an einem Mittwoch.

Ich war noch keine vier-zehn Jahre alt, als ich mich an diesem Tage, morgens um 6.45 Uhr, auf den Weg zu meinem Lehrbetrieb machte. In der Ledertasche, die mein Vater aus meiner Schulmappe gemacht hatte, trug ich die Tischler-schürze, den Schwindmaß-zollstock, den ich mir selbst anschaffen musste, und mein Frühstücksbrot. Als geistiges Gepäck las-teten auf mir bei diesem ersten Gang zur Arbeit die vielen guten Ratschläge, die ich zum Lehrbeginn bekommen hatte: Sei höflich und aufmerksam; sei gehorsam und widerspreche nicht; sei fleißig und ehrlich; passe gut auf; zeige eine gute Arbeitsmoral; mache vor allen Dingen keine Dummheiten und denke immer daran, Lehrjahre sind keine Herrenjahre!

Ich meldete mich im Büro und wurde von einem Angestellten zum Betriebsführer, Herrn Rüdiger, gebracht. Noch ein halbes Kind, stand ich verschüchtert und mit ein wenig zitternden Knien vor dem Chef, der hinter seinem Schreibtisch saß und mich taxierend betrachtete. Mit der notwendigen Distanz gab er mir jovial noch einmal alle die Hinweise, die mir Eltern, Freunde und Verwandte auch schon gegeben hatten. Dann aber setzte der Herr Betriebsführer noch eins drauf.

„Du kommst jetzt mit vielen Arbeitern im Betrieb zusammen“, kam es kategorisch über den Schreibtisch, „nicht alle sind fleißig, und es gibt auch welche, die Hetzreden führen. Lass dich als deutscher Junge nicht aufwiegeln, und vor allem, wenn du etwas hörst und siehst, was unserem Betrieb schaden könnte, dann kommst du sofort zu mir und meldest mir das. Ist das klar!!“

„Jawohl, Herr Betriebsführer!“, gab ich, so zackig es ging, zur Antwort. Doch zum damaligen Zeitpunkt war mir überhaupt nicht klar, was da von mir gefordert worden war. Zum Glück bin ich nie in der Zwangslage gewesen, diesem demagogischen Ansinnen nachzukommen, Verrat an meinen Arbeitskollegen zu üben und sie zu denunzieren.

Nach dieser moralischen Einstimmung übergab der Chef mich wieder dem Büroangestellten, der mich in die Tischlerei zu meinem künftigen Arbeitsplatz brachte.

Die Tischlerei lag im ersten Stock über der Schlosserei und bestand aus drei Bereichen. Da war zuerst die eigentliche Tischlerei, ein großer Raum, in dem vier Tischler an ihren Hobelbänken arbeiteten und hölzerne Ausrüstungsteile für Textilmaschinen anfertigten. Daran schloss sich der Bereich an, in dem die Holzbearbeitungsmaschinen standen. Dahinter schließlich kam die Modell-tischlerei, wo ich künftig tätig sein würde.

Die Modelltischlerei war ein länglicher Raum, dessen Fenster nach Süden zur Straupitzstrasse zu gingen. An der Fensterseite standen vier Hobelbänke. In der Mitte befanden sich auf Holzböcken zwei große Arbeitsplatten, unter denen Holzabschnitte lagen, die noch zu verwenden waren. An der Wand, den Fenstern gegenüber, standen vorn drei Umkleideschränke. Danach kam ein kleiner Eiserofen zum Erhitzen des Tischlerleims. Dahinter standen an der Wand verschiedene Sorten Holz in den unterschiedlichsten Abmessungen, die für die laufende Arbeit benötigt wurden.

Der Büroangestellte übergab mich meinem künftigen Lehrausbilder mit der Bemerkung: „Fritz, hier bringe ich dir deinen neuen Lehrling.“ Ich sah meinen Lehrgesellen, Fritz Lehmann war sein Name, in dessen Händen für die kommenden dreieinhalbe Jahre meine Geschicke lagen, zum ersten Mal. Er war mittelgroß. Sein Kopf war etwas zu groß geraten und er hatte abstehende Ohren. Sein Haar war schon schütter, aber akkurat gescheitelt. Seine Mundwinkel waren skeptisch nach unten gezogen. Aus seiner zu kurzen Arbeitshose, deren Beinröhren wegen seiner O-Beine grotesk nach außen gedrückt wurden, ragten stelzig die in Holzpantoffeln steckenden Füße. Die Tischlerschürze war voller Leimflecken und von Sägespänen bestaubt. So kam er auf mich zu und nahm mich mit den Worten in Empfang: „Na, da wollen wir doch mal sehen, was für ein Früchtchen wir da bekommen haben!?“

Eingeschüchtert gab ich ihm die Hand und nannte ihm kleinlaut meinen Namen.

„Ist schon gut!“, winkte er ab. „Hier, den Schrank kannst du benutzen. Ziehe dich erst mal um und dann werden wir weiter sehen.“ Auf meine geringe Größe anspielend, ich maß damals gerade 1,54 Meter, setzte er noch hinzu: „Hoffentlich finden wir für dich auch eine passende Hobelbank, sonst müssen wir dir womöglich noch ein Podest bauen, damit du hinauf reichst.“

Das sollte spaßig klingen. Für mich war es jedoch alles andere als lustig, so abwertend empfangen zu werden. Mir war mehr zum heulen als zum lachen zumute. Doch was half es.

Ich zog mich also um, damit ich endlich beginnen konnte, in die Geheimnisse des Tischlerhandwerks einzudringen. Doch so weit war es noch lange nicht. Zuerst wurde ich mit dem anderen Lehrling bekannt gemacht, der schon zwei Jahre lernte, und der bald seine Prüfung machen sollte, weil seine Einberufung zur Wehrmacht bevorstand.

„Der Alex“, informierte mich mein Lehrgeselle, „wird dich mit deinen Pflichten bekannt machen, die du als Stift (so wurden damals die Lehrlinge im ersten Lehrjahr genannt und auch behandelt) jetzt zu erfüllen hast. Heute begleitest du ihn bei all den Tätigkeiten, schaust zu und merkst dir, was du zu tun hast. Ab Morgen machst du es dann allein. Verstanden!“

Da in der Zwischenzeit die Frühstückspause herangekommen war, forderte mich Alex auf, ihm bei den ersten Obliegenheiten zuzusehen, die ab morgen in meiner Verantwortung lagen.

Alex sammelte bei allen Tischlern die flachen Emailleflaschen ein, erwärmte den darin befindlichen Malzkaffee im Wassertopf des Leimkochers und verteilte sie dann wieder. Er stellte mich dabei gleich als den neuen Stift vor, der von nun an das Kaffeewärmen übernimmt. In diesem Zusammenhang machte mich Alex auch gleich darauf aufmerksam, dass jeder Tischler seinen Kaffee unter-schiedlich warm haben wollte.

Danach konnten auch wir unsere Frühstückspause machen. Diese Zeit nutzte Alex, um mir weitere Hinweise darüber zu geben, welche Verrichtungen ich künftig noch zu erfüllen hätte. Dabei bestimmte er mit Nachdruck: „Das machst du aber gleich alleine, das brauche ich dir nicht noch zu zeigen.“ Demzufolge musste ich kurz vor Feierabend die sechs Waschschüsseln, die in einem Regal lagen, auf eine Holzbank stellen und mit warmem Wasser füllen, damit sich die Tischler säubern konnten. Danach reinigte ich die Schüsseln und legte sie wieder in das Regal zurück. Dann besprengte ich den Fußboden der Tischlerei aus einer alten Gießkanne mit Wasser, damit es nicht so staubte, und fegte sie aus. Dabei fing ich mir gleich den ersten Rüffel von meinem Lehrgesellen ein, der mir dabei zugeschaut hatte.

„Man zieht den Dreck mit dem Besen nicht zu sich hin, sondern fegt ihn vor sich her“, nölte er mich an, „oder hast du noch nie gesehen, wie man mit einem Besen umgeht?“

Zum Wochenende musste ich dann noch die Holzabschnitte unter den beiden Arbeitsplatten sortieren und ordentlich aufstapeln, sowie alle Holz-bearbeitungsmaschinen gründlich reinigen und abschmieren. Eigentlich gehörte es auch zu den Obliegenheiten eines Stiftes, zum Mittag für die Gesellen einkaufen zu gehen. Das machte Alex aber freiwillig selber weiter, denn da gab es einige Trinkgelder einzuheimsen.

Nach dem Frühstück durfte ich mich dann zum ersten Mal in meinem Leben an eine Hobelbank stellen. Alex hatte auf Geheiß des Lehrgesellen die Holzklötze unter der Hobelbank, die gleich vorn als erste stand, entfernt und so meiner Größe angepasst.

Mein Lehrgeselle ließ mich wissen, dass Hobeln, eine der Grundtätigkeiten eines Tischlers, eine K u n s t sei, die man lange üben müsste, bevor man sie einigermaßen beherrscht. Dann bekam ich von ihm eine etwa zehn Zentimeter starke, zwanzig Zentimeter breite und fünfzig Zentimeter lange Kiefernbohle zwischen die Bankhaken der Hobelbank gespannt und erhielt den Auftrag, ihre Oberfläche glatt und genau eben zu hobeln. Den Anweisungen meines Ausbilders folgend, stellte ich mich mit dem rechten Bein eng an die Hobelbank, fasste mit der rechten Hand den Hobel hinter dem Messer und mit der linken am Horn. So feststehend und den Hobel sicher haltend, versuchte ich von der Bohle Späne zu lösen. Zuerst hatte ich Schwierigkeiten, überhaupt etwas von der Bohle abzuhobeln. Langsam bekam ich aber ein Gefühl dafür, wie man den Hobel halten und ansetzen musste. Ich wurde immer geübter und führte den Hobel sicherer und sicherer über die Bohle. Anfangs musste ich mit der Hobelkante prüfen, ob meine Fläche glatt war. Später erfolgte die Kontrolle mit dem Metallblatt des Anschlagwinkels. Gleichzeitig hatte ich mich mit einem prüfenden Blick davon zu überzeugen, dass die Oberfläche nicht windschief war.

Die Mittagspause nahte schon, als es mir endlich gelang, eine einigermaßen glatte und ebene Fläche zu hobeln. Nun erhöhte mein Lehrgeselle den Schwierigkeitsgrad. Mit dem Streichmaß musste ich, ausgehend von meiner glatten Fläche, rings um die Bohle ca. fünf Millimeter anreißen. Diese fünf Millimeter hatte ich dann so abzuhobeln, dass die neue Fläche exakt an der Anrisslinie wieder genau eben war. Diese Prozedur wiederholte ich solange, bis ich aus der zehn Zentimeter dicken Bohle ein nur noch fünf Millimeter dünnes Brettchen gemacht hatte. Als das geschafft war, war zum Glück Feierabend. Der Rücken schmerzte mir von der ungewohnten Tätigkeit. Die Finger waren vom Hobel halten verkrampft. Der Handballen der linken Hand, dort, wo er auf der Kante des Hobels auflag, war stark gerötet. Am Daumen der rechten Hand spannte eine dicke Blase, gescheuert am eisernen Hobelmesser, das aus dem Werkzeug herausragte. Doch ich bekam keinen Pardon!

Auch am nächsten Tage war Hobeln meine ausschließliche Tätigkeit. Der Kommentar meines Lehrgesellen dazu war: „Erst, wenn dort Hornhaut gewachsen ist, wo du jetzt Blasen an der Hand hast, kannst du sagen: Ich kann hobeln. Bis dahin hast du noch ein Weilchen zu tun“. Dabei grinste er hämisch

Unterbrochen wurde mein Hobeln nur von meinen Obliegenheiten als Stift. Gleich mein erstes Kaffeewärmen gestaltete sich zu einem Reinfall.

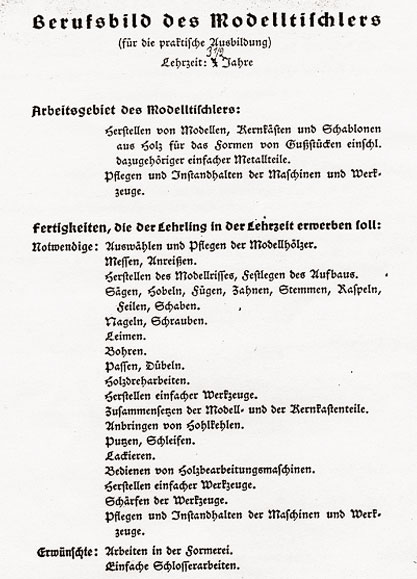

- Aus meinem Lehrvertrag, Arbeitsgebiet und Fertigkeiten, die von einem Modelltischler verlangt werden

stellte ich fest; die Flaschen sehen sich alle so ähnlich, dass ich schon jetzt nicht mehr wusste, welche wem gehört. Also war es mir auch nicht möglich, die unterschiedlichen Wünsche zu berücksichtigen. Beim verteilen der Flaschen war ich bemüht, es so einzurichten, dass der jeweilige Tischler mir seine Flasche selbst aus der Hand nahm, um peinliche Verwechslungen zu vermeiden. Das gelang mir noch. Doch dann kam das Fiasko. Ich hatte die letzte Flasche noch nicht an den Mann gebracht, da rief der erste Tischler schon verärgert: „Soll ich mir die Schnauze verbrühen!? Komm her, du Idiot, und sieh zu, dass du mir meinen Kaffee kühlst, damit ich endlich zu meinem Frühstück komme“.

Kaum hatte ich seine Flasche im kalten Wasser stehen, da fauchte mich der zweite Tischler schon an: „Was bist du bloß für ein Trottel? Ich will warmen Kaffee und keine kalte Brühe. Sieh zu, dass du meinen Kaffee richtig wärmst!“

Kein Tischler war mit seinem Kaffee zufrieden. Jeder hatte etwas auszusetzen. So war ich die gesamte Frühstückspause unterwegs, um zu heißen Kaffee zu kühlen oder zu kalten erneut aufzuwärmen.

Diese Schikane hielt auch noch den nächsten und übernächsten Tag an. Dann, so glaubte ich, kannte ich endlich jede einzelne Flasche und war so in der Lage, jedem Tischler seinen Kaffee wunschgemäss zu wärmen. Tatsächlich hatten die Tischler aber nur die Lust verloren, weiter ihren Spaß mit mir zu treiben.

Aber künftig sorgte ich auf meine Weise dafür, dass der Kaffee immer die richtige Temperatur hatte.

Indem ich mit dem kleinen Finger in das Flaschenmundstück fuhr, prüft ich, wie warm das Getränk war. War es mir zu heiß geraten, kühlte ich es ab, indem ich aus der alten verkeimten Gießkanne, die ich sonst zum Sprengen des Tischlereifußbodens benutzte, nicht gerade sauberes, aber doch kaltes Wasser zugoss.

Jedenfalls beklagte sich künftig kein Tischler mehr über zu heißen oder zu kalten Kaffee.

Nach und nach bekam ich Hornhaut an den Händen, aber auch auf der Seele und überstand so recht gut die Anfangsschwierigkeiten meines Lehrlingsdaseins.

| vorherige Seite | Seite 74 von 164 | nächste Seite |